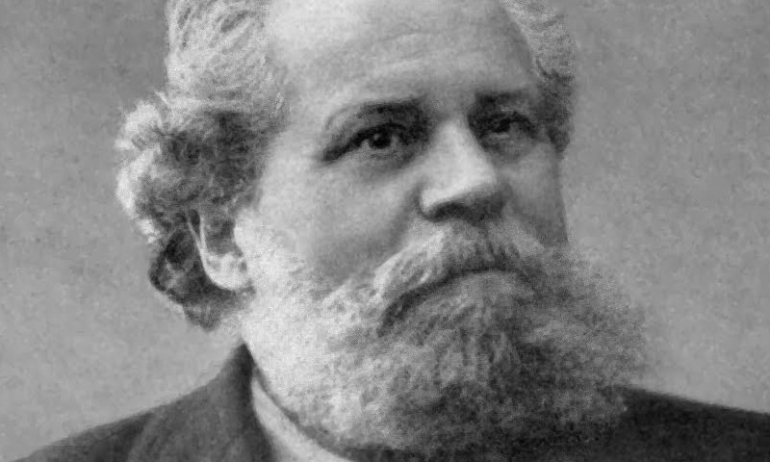

Strutturare i soggetti storici. Un paio di riflessioni a partire da Carducci

da La città futura

La personalità e la parabola politica di Giosuè Carducci è emblematica del complesso rapporto tra intellettuale e movimento politico, continuamente oscillante tra esigenze di autonomia e necessità organiche di un'organizzazione strutturata. Se l'individualismo lirico rischia di sfociare in posizioni idealistiche, l'intellettuale organico può essere schiacciato da meccaniche che ne cancellano l'autonomia.

di Roberto Fineschi 10/09/2021 Cultura

Se le vacanze in Maremma ti portano a Bolgheri e Castagneto, non si può non pensare a Carducci; e se per hobby ti occupi di teoria politica, non puoi non metterti a riflettere su una figura il cui sviluppo politico e intellettuale fornisce spunti interessanti. Innanzitutto bisogna tenere a mente che il nostro è, intellettualmente, un gigante: la sua poesia può piacere o meno o essere più o meno “invecchiata”, ma si tratta di un individuo colto, brillante, audace, reinventore delle metrica classica nella modernità, grande critico letterario. Talvolta non si percepisce fino in fondo la dimensione veramente assoluta di siffatte menti, come quelle di Dante, Leopardi ecc., le cui capacità sono letteralmente sbalorditive; studiare attraverso la poesia il loro lato più umano e intimo occulta talvolta la loro assoluta eccezionalità. Ma non di questo intendo parlare.

Carducci è figlio di un medico mazziniano, democratico radicale, che in prima persona si espone nelle lotte nazionali, ma con una evidente dimensione sociale. Nel ’48 a Castagneto – pure lì c’è la rivoluzione – riesce a mediare tra rivendicazioni contadine e rigidità padronale trovando un compromesso che garantisce una, seppur parziale, redistribuzione delle terre incolte (le “preselle”). Profondamente anticlericale, non teme le conseguenze delle sue prese di posizione e questo porta la famiglia a peregrinare a lungo per l’opposizione dei potentati locali (abbandonano Bolgheri perché durante la notte prendono a fucilate l’abitazione del “mangiapreti”). Giosuè ha quello spirito e quelle idee; la sua lotta è culturale e intellettuale; celebra “Satana” (nel senso della razionalità, della mondanità, di tutto ciò che lo spirito religioso tradizionalista considerava peccaminoso e stigmatizzabile con il “vade retro Satana”, come commenta lo stesso Carducci in una sua lettera) [1]. Il suo non è dunque un astratto patriottismo nazionalistico, ma è imbevuto di cultura democratica, di progresso intellettuale e civile [2]. È un intellettuale impegnato, convinto e battagliero, di un classicismo moderno, erede di Giordani e di quella tradizione in cui si può inserire pure il Leopardi delle poesie civili o della Ginestra.

Lo sviluppo dello Stato italiano “unito” è una doccia fredda: il parlamentarismo trasformistico, il particolarismo e l’interesse laido schifano lui come tutti quei giovani più sinceri ed entusiasti. Come reagisce? In due direzioni diverse. Da una parte, anche a causa dei lutti familiari, con toni intimistici, per certi aspetti pre-decadenti, in cui il senso di morte e fallimento prende piede (i molti fini che entusiasticamente si era posto non sono stati raggiunti) [3]; dall’altra, politicamente, assume posizioni conservatrici, sia celebrando indirettamente la corona (anche se sotto la maschera dell’apprezzamento per la regina e con l’idea del sovrano simbolo dell’unità nazionale) [4], sia condividendo il dirigismo crispino, in cui si vede l’unico severo argine alla generale corruttela e pochezza morale della vita politica. La frustrazione esistenziale lo porta però anche a un conformismo borghese rassegnato alla vita così com’è: le molte amanti, non nascoste alla moglie, con alcune delle quali ha delle vere e proprie relazioni di anni, ma che amanti restano; le abbuffate (le “ribotte”) con gli amici in cui si mangia e si beve fino allo sfinimento. Si potrebbe forse fare un audace collegamento con La grande abbuffata ferreriana [5], in cui sesso e cibo diventano l’unica pratica esistenziale affermativa, ma palliativa e alla fine autodistruttiva, di fronte alle convenzioni sociali delle quali tutti i protagonisti sono perfetti rappresentanti.

Questo schematicissimo quadretto mi suggerisce l’idea di un Carducci in qualche modo esempio d’eccellenza di un soggettivismo politico destrutturato, in questo senso “idealistico”, che non si riduce a lui ma che è rappresentativo di un atteggiamento che ha almeno due limiti di fondo: il primo è la distanza tra ideale e reale, vale a dire l’incapacità di comprendere in maniera sufficientemente precisa come la propria azione si collochi all'interno di dinamiche complesse. Questo è probabilmente, più in generale, uno dei limiti storici dei Democratici risorgimentali, non del solo Carducci. Il secondo è l’incomprensione del fatto che il soggetto del cambiamento storico non può essere una somma di individualità: per essere collettivo deve essere strutturato, altrimenti il senso di questa parola resta rarefatto e operativamente inefficace, almeno superato il momento dell’acme rivoluzionario. Qui, di nuovo, la superiorità operativa e istituzionale dei moderati rispetto alle trame cospirative dei democratici; e la più chiara “coscienza di classe” dei primi su interessi e obiettivi di lungo termine rispetto ai secondi.

La questione politica dell’organizzazione si sviluppa sia internamente a un movimento come struttura, sia esternamente come processo egemonico all’interno della società. Si tratta di un corpo collettivo che si individua per il ruolo funzionale degli individui che lo compongono, ma che si articola – e si è articolato storicamente – come pluralità. Il concetto di blocco storico implica all’interno dello stesso schieramento progressista rapporti tra classi diverse – classi che si definiscono funzionalmente per il loro ruolo nella riproduzione sociale – tra le quali esiste un rapporto di predominanza direttiva – egemonia – e che insieme mirano e talvolta riescono a “fare epoca”, vale a dire a determinare un cambiamento della configurazione economico-sociale complessiva. L’organizzazione e l’egemonia di un soggetto di questo tipo è complessa, stratificata e organica. Come organismo ha delle “regole” di funzionamento che, nella prospettiva della salvaguardia del corpo complessivo, trascendono l’individuo e impongono restrizioni all’arbitrio individuale, richiedono quella che una volta si chiamava disciplina. Come organismo ha un corpo che per diventare egemone al di là dei confini della propria organizzazione, soprattutto in periodi di “guerra di posizione”, ha braccia e gambe istituzionalizzate nella società, come sindacati, giornali, associazioni culturali, e via dicendo. Una presenza tangibile, anch’essa regolata.

L’organizzazione vive e si regge nella misura in cui la sua pratica e i suoi obiettivi rispondono alle esigenze storiche delle classi che la compongono e opera trasformativamente all’interno della società. Essendo essa stessa una piccola società, ha le proprie regole, le proprie convenzioni, i propri protocolli, il proprio conformismo che rischiano di diventare stretti, se non soffocanti, nella misura in cui l’organizzazione non ha una pratica corrispondente alle suddette esigenze storico-trasformative e quindi instaura dinamiche coercitive e conflittuali soprattutto con quei membri più originali e sensibili che intendono prima di altri le criticità, ma che non necessariamente sono capaci di formulare alternative. Meccanismi che creano delle fronde sono più o meno costanti, il problema storico sorge quando le dinamiche degenerative sono tali e così forti da mettere a repentaglio l’esistenza stessa dell’organizzazione; non solo per la pressione di forze esterne antagoniste, ma per l’incapacità interna di elaborazione e adeguamento.

Che c’entra questa assai succinta silloge di una teoria del partito, di evidente gramsciana memoria, con Carducci? Il poeta-vate, cantore ufficiale dell’alta cultura dell’Italia umbertina, mi pare rappresentativo della difficile dialettica esistente tra grande intellettuale – quale Carducci fu – e movimento politico. E più in generale tra idealità intellettuale e pratica politica. Da spavaldo democratico, repubblicano e radicale, il nostro finisce, banalizzando all’eccesso, frustrato e conservatore. Si potrebbe tirare in ballo il velleitarismo piccolo-borghese di fronte alla dura legge dei grandi processi storici, ma sarebbe una spiegazione solo parzialmente vera e scolastica, che non terrebbe conto dei problemi oggettivi di fronte ai quali l’intellettualità si pone, con le sue esigenze di libertà di pensiero e di critica in un contesto organizzativo in cui ciò potrebbe essere consentito solo entro certi limiti, talvolta particolarmente angusti. Intellettuale organico non può però significare intellettuale meccanico (smetterebbe infatti automaticamente di essere un intellettuale).

Carducci ebbe, in qualche modo, il suo partito, la massoneria, come molti altri intellettuali e politici democratici del tempo. Essa però non aveva un contenuto di classe veramente alternativo al progetto moderato, se non nel radicalismo anticlericale e in un repubblicanesimo democratico, che però non andava a toccare gli squilibri economico-sociali che affliggevano l’Italia. Si trattava in sostanza di un contenuto non radicalmente alternativo e quindi velleitario rispetto alle grandi questioni storiche dell’epoca. Il trasformismo era nelle cose stesse e Carducci si limita a rivendicare un onore e un legalismo di contro alla corruttela del presente, per il quale vede soluzioni nel dirigismo. Un vicolo cieco. Pur nella ristretta prospettiva qui proposta, egli può dunque essere rappresentante emblematico – e mostrare le criticità – di come si sviluppi una dinamica oggettivamente complessa tra un certo tipo di alta intellettualità potenzialmente rivoluzionaria e progressista e un’organizzazione politica pratica e ideale che cerchi di essere egemone. [6] Al di fuori dell’organizzazione non pare si riescano a ottenere successi operativi duraturi, ma la sua gestione è complessa e affetta da continue instabilità oggettivamente possibili. Riferimenti al presente – o al passato recente – non sono puramente casuali.

Note:

[1] A Satana è una sua celebre ode del 1863 (uscita con varianti in innumerevoli pubblicazioni e raccolte successive). Nella lettera a Giuseppe Chiarini del 15 ottobre 1863 scrive: “È inutile che io avverta aver compreso sotto il nome di Satana tutto ciò che di nobile e bello e grande hanno scomunicato gli ascetici e i preti con la formola «Vade retro Satana»; cioè la disputa dell’uomo, la resistenza all’autorità e alla forza, la materia e la forma degnamente nobilitate”.

[2] Carducci scrive su “Il popolo” di Bologna nel dicembre 1869: “Io, oppresso dalla società fin da’ primi anni, mi dichiarai per il ribelle alla monarchia solitaria di Geova, per il tentatore degli schiavi di Geova alla libertà e alla scienza, per l’oppresso dalla gendarmeria di Geova. E […] io l’ho cantato raggiante e tonante e folgorante di vita su l’universo”.

[3] In Traversando la Maremma toscana (1885) recita: “Oh, quel che amai, quel che sognai, fu in vano; / E sempre corsi, e mai non giunsi il fine; / E dimani cadrò”. Già nel 1874 in Davanti San Guido, 103-04, diceva “E quello che cercai mattina e sera / Tanti e tanti anni in vano, è forse qui”.

Per scherzare su quel “cadrò”, nel senso del “morirò”, si consideri che in una lettera a Adele Bergamini del 18 aprile 1885 Carducci affermava: “Il mio naturale si fa più triste. Quando Le dicevo che non stavo bene, non era romanticismo. La morte mi ha tirato la prima scampanellata [paresi a un braccio – ndr]. Non vorrà la potente signora aspettar troppo ch’io vada. E sonerà di nuovo”. Carducci morirà nel 1907, circa... 22 anni dopo.

[4] Celebri, per es., le poesie Piemonte o Alla regina d’Italia.

[5] La Grande Bouffe, di Marco Ferreri, celebre film del 1973 con Andréa Ferréol, Philippe Noiret, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi e Michel Piccoli.

[6] Come è ben noto, Gramsci affronta diffusamente questi temi nei suoi Quaderni. Interessante come discuta proprio di questo – cioè del rapporto tra elaborazione intellettuale e la tesi della teoria come “ancella” della pratica – in relazione alla soluzione “d’ufficio” da parte di Stalin, che pare non dispiacere a Gramsci, del dibattito tra i “dialettici” capitanati da Deborin e i “meccanicisti” capitanati da Bucharin (Quaderno 11, §12). In questo passo Gramsci commenta: “Si tratta cioè di fissare i limiti della libertà di discussione e di propaganda, libertà che non deve essere intesa nel senso amministrativo e poliziesco, ma nel senso di autolimite che i dirigenti pongono alla propria attività ossia, in senso proprio, di fissazione di un indirizzo di politica e culturale. In altre parole: chi fisserà i «diritti della scienza» e i limiti della ricerca scientifica, e potranno questi diritti e questi limiti essere propriamente fissati? Pare necessario che il lavorio di ricerca di nuove verità e di migliori, più coerenti e chiare formulazioni delle verità stesse sia lasciato all’iniziativa libera dei singoli scienziati, anche se essi continuamente ripongono in discussione gli stessi principi che paiono i più essenziali. Non sarà del resto difficile mettere in chiaro quando tali iniziative di discussione abbiano motivi interessati e non di carattere scientifico. Non è del resto impossibile pensare che le iniziative individuali siano disciplinate e ordinate, in modo che esse passino attraverso il crivello di accademie o istituti culturali di vario genere e solo dopo essere state selezionate diventino pubbliche ecc.”.